Alors qu’il a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, la toute-puissance de Harvey Weinstein s’est peu à peu fissurée. Jusqu’à octobre 2017 où le mouvement #MeToo a provoqué un cataclysme. Retour sur la chute d’un homme qu’on croyait intouchable, alors que ce 6 janvier s’ouvre son procès à New York.

« Félicitations, mesdames, vous n’avez plus à faire semblant d’être attirées par Harvey Weinstein. » Rires dans l’assemblée. Nous sommes en 2013, en pleine cérémonie d’annonce des nominations aux Oscars. Le cynisme de l’humoriste Seth MacFarlane fait mouche. Ici, à Hollywood, les méfaits du magnat du cinéma Harvey Weinstein à l’égard de la gent féminine sont de notoriété publique. Mais personne encore ne l’accuse publiquement d’agressions sexuelles : le producteur est trop puissant. Menaces, pressions, chantage… Harvey Weinstein est faiseur de rois et de reines, il règne sur les carrières du grand écran et sur les étoiles du tapis rouge. Quatre ans plus tard, en octobre 2017, il suffira pourtant de quelques jours pour bannir à jamais Harvey Weinstein de Hollywood. Après la parution des enquêtes du New York Times et du New Yorker, qui collectent les témoignages d’une centaine d’actrices l’accusant d’agression et de viol, le producteur est successivement renvoyé de sa société, The Weinstein Company, et radié de la Producers Guild of America, ce qui lui interdit à jamais de travailler dans le milieu du cinéma. Avec lui tombe l’omerta. Et partout dans le monde la parole des femmes se libère, au rythme des hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo. Comment la chute d’un homme qui semblait intouchable a-t-elle pu si vite se produire, fissurant à sa suite tout un système de domination masculine ? (...)

Un roi fragilisé

Lorsque les premières actrices osent parler, Harvey Weinstein n’est déjà plus le magnat du cinéma qu’il fut autrefois. The Weinstein Company enregistre des déficits financiers importants, et accuse quelques flops retentissants, comme le film Gold, de Stephen Gaghan. Weinstein, perdant de sa superbe hollywoodienne en vieillissant, s’adapte mal à la concurrence des nouvelles plateformes de production, Netflix ou Amazon. L’ancien roi de Hollywood est rétrogradé de la 4e à la 200e place des personnalités les plus influentes du cinéma américain, et représente donc, à partir de 2017, une menace sans doute moins grande pour la carrière de ses victimes. Sa chute est aussi celle d’un vieux monde. (...)

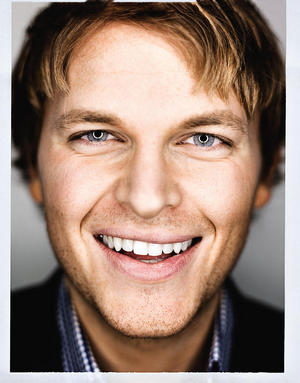

Jeune prodige successivement diplomate, avocat et journaliste, l’auteur de l’enquête publiée par le New Yorker a les épaules pour se mesurer à Harvey Weinstein.

Le fils du réalisateur Woody Allen et de l’actrice Mia Farrow se trouve depuis l’enfance sous les feux des projecteurs et a fait ses armes à la Maison-Blanche, en tant que conseiller spécial de la secrétaire d’État Hillary Clinton sur les questions relatives à la jeunesse. Il connaît le jeu des puissants. Dans son livre Les faire taire. Mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont protégés, Ronan Farrow détaille les rapports de force et de solidarité qui consolident le silence autour des agressions sexuelles dans les sphères politico-médiatiques et artistiques. Alors que Harvey Weinstein avait lancé à ses trousses les espions d’une agence de renseignement israélienne, afin de tenter de saboter son enquête, le jeune journaliste a persévéré. Il a constaté le poids des jeux d’influence, qui s’opposent à la libération de la parole des femmes. Le sujet est d’autant plus important pour Ronan Farrow que sa propre sœur, Dylan, accuse leur père, Woody Allen, de l’avoir agressée sexuellement à l’âge de 7 ans. Soutenant sa sœur sans relâche depuis plusieurs années, Ronan Farrow ne s’est pas seulement attaqué à Harvey Weinstein avec son enquête, mais au fonctionnement de tout un système. (...)

La culture du journalisme d’investigation aux États-Unis

Depuis le scandale du Watergate en 1972, il existe aux États-Unis une vieille tradition du journalisme d’investigation, pointu et indépendant, qui ne craint pas de s’attaquer aux plus grandes puissances du pays. (...)

Une société américaine prête au changement ?

L’affaire Weinstein apparaît comme l’aboutissement d’un processus de changement à l’œuvre depuis de longues années au sein de la société américaine. Malgré leurs paradoxes et leurs conservatismes, les États-Unis ont été pionniers en matière de lutte contre le sexisme et de questionnements sur le genre. (...)

Constatant qu’elles n’étaient plus seules et qu’elles pouvaient enfin être entendues, les victimes de Harvey Weinstein ont pu se risquer à dénoncer le géant de Hollywood. Comme l’écrit Ronan Farrow dans le New Yorker, « elles se sont senties plus prêtes à partager leurs expériences, car le monde a changé en ce qui concerne les questions de sexe et de pouvoir »