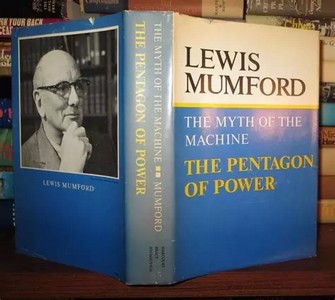

La mégamachine moderne, analysée par Mumford et Scheidler, voit une oligarchie technocratique contrôler institutions, économie et technologies pour perpétuer domination et accumulation sans fin.

Origines et structure de la mégamachine

Pour Mumford, la mégamachine puise ses racines dans l’Antiquité, avec les grandes bureaucraties centralisées (Égypte des pharaons, empires mésopotamiens) où la société était organisée comme une immense machine sociale, chaque individu devenant un simple rouage au service d’un pouvoir central[1][2][3]. Scheidler prolonge cette analyse en montrant que la modernité capitaliste a perfectionné ce modèle (...)

Mécanismes de contrôle oligarchique

Pouvoir économique et accumulation sans fin (...)

Contrôle des institutions et légitimation idéologique (...)

Technologies de l’information et surveillance (...)

Violence organisée et coercition (...)

Un système autopoïétique et autoréférentiel

La mégamachine fonctionne comme un système autopoïétique (Luhmann), c’est-à-dire qu’elle s’auto-entretient et se légitime par sa propre clôture opérationnelle : chaque levier (économie, institutions, technologie) est interdépendant et renforce la cohérence du tout, rendant toute alternative difficile à concevoir ou à mettre en œuvre[1][2][3][6].

Conséquences et perspectives critiques

Ce système, loin d’être neutre ou inévitable, a des conséquences dramatiques : destruction des écosystèmes, creusement des inégalités, érosion de la démocratie et de l’autonomie individuelle. Scheidler, dans la lignée de Mumford, invite à repenser radicalement nos structures sociales et techniques, à sortir du mythe du progrès illimité et à imaginer des formes d’organisation plus démocratiques, résilientes et respectueuses du vivant[2][3][4][5][6].

Références incontournables (...)