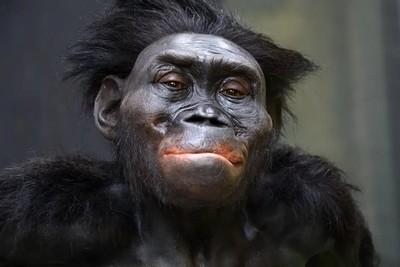

Menton relevé, Lucy nous toise avec un air de défi. À moins qu’elle ne rumine quelque chose, comme le suggère sa façon de se mordiller les lèvres ? Troublant face-à-face. 3,3 millions d’années nous séparent de l’australopithèque star de la paléontologie, et la voilà devant nous, comme téléportée de la nuit des temps. Parfaitement présente, au point que nous tentions de percer le mystère de ses pensées…

C’est l’effet produit par les reconstitutions d’Adrie et Alfons Kennis : elles créent l’illusion d’une rencontre avec nos lointains ancêtres. Depuis une quinzaine d’années, le tandem de paléoartistes néerlandais répond aux sollicitations des musées du monde entier, composant toutes sortes d’hominidés, Homo erectus, ergaster, floresiensis, neanderthalensis, sapiens… Hommes, femmes, enfants… Autant de sculptures plus vraies que nature, taillées pour faire voyager les visiteurs bien plus intensément que le fera jamais l’exposition d’ossements et d’artefacts. (...)

« Tout commence par un crâne », explique Adrie Kennis, en empoignant l’un des innombrables moulages de boîtes crâniennes qui trônent sur les étagères. Nous sommes à Arnhem, dans l’est des Pays-Bas. Les frères Kennis, vrais jumeaux dans la vie, s’activent d’un bout à l’autre de leur atelier pour exposer le processus créatif qu’ils ont peu à peu mis au point, « en tâtonnant, parce qu’aucune école ne forme à cela. Nous sommes de parfaits autodidactes ».

Après avoir rassemblé un maximum d’informations sur l’être en devenir en consultant paléontologues et autres scientifiques, ils procèdent par comparaison et déduction pour créer un squelette complet. Puis ils y déposent de la pâte par petits paquets, l’étalent et la façonnent, afin de reconstituer la structure musculaire, superposition de chairs dont ils connaissent les formes et les entrelacements pour avoir, dans le passé, assidûment « disséqué des chimpanzés et fréquenté des hôpitaux ». Le visage nécessite une étape particulière : le crâne est hérissé de picots, leur longueur variant en fonction de l’épaisseur qui sépare l’os de l’épiderme. Reste à définir la pigmentation de la peau ainsi que la pilosité.

Des reconstructions à revoir

Ainsi, la morphologie générale est respectée au mieux. Pour autant, l’hominidé modelé semaine après semaine par les quatre mains des deux Frankenstein reproduit-il l’exacte réalité de l’être à qui appartenait le crâne d’origine ? Évidemment non. « C’est la liberté des artistes que de combler les lacunes laissées par la science, assure le généticien Guido Barbujani, spécialiste des migrations et biologiste de l’évolution. Libre à eux de formuler des hypothèses et de se laisser guider par leur intuition. »

Laquelle n’est pas infaillible (...)

Dans la quête acharnée de nos origines, la paléogénétique constitue une petite révolution. Née il y a une quarantaine d’années, la discipline a peu à peu affûté ses armes, le séquençage de l’ADN fossile prélevé sur des os et des dents permettant désormais de fournir, avec une précision variable, toutes sortes d’informations sur un individu (...)

Et il arrive que la paléogénétique crée l’émoi tant ses conclusions paraissent parfois contre-intuitives. Ainsi en va-t-il de l’homme de Cheddar, communément considéré comme « le premier Britannique » – aucun squelette plus ancien n’ayant à ce jour fait surface outre-Manche (...)

en 2018, patatras, « l’étude de son os temporal, un os très épais sur la partie latérale de la tête où l’ADN est bien mieux conservé que dans n’importe quelle autre partie du fossile, montre avec un degré de probabilité de 76 % que l’homme de Cheddar avait une peau très foncée et les yeux bleus », sourit le généticien.

Ainsi, « l’ancêtre » des Britanniques était probablement noir de peau ? (...)

Le Muséum d’histoire naturelle de Londres s’empressa de commander aux paléoartistes néerlandais son nouvel homme de Cheddar. (...)

En vingt ans d’immersion dans les méandres des temps anciens, les frères Kennis ont aussi beaucoup appris sur leurs contemporains. Leurs interdits et leurs tabous qu’ils appliquent à toute la lignée humaine. (...)

En s’immergeant dans les peuples anciens, les paléoartistes se défont de notre imaginaire occidental, qui dans les docu-fictions représente encore fréquemment nos ancêtres telles de grosses brutes bodybuildées étripant un mammouth au petit déjeuner. Eux cherchent la nuance, l’ambiguïté, l’émotion. Ils traquent l’humanité dans leurs humains. (...)

Ces visages expressifs ont inspiré à Guido Barbujani un ouvrage – Album de famille. La grande histoire de nos ancêtres, paru en France en octobre dernier – , récit de l’évolution humaine à travers quinze portraits, de Lucy à Charles Darwin en passant par l’homme d’Altamura, Flo (Homo floresiensis), l’homme de Cheddar, Ötzi… (...)

Album de famille : la grande histoire de nos ancêtres, de Guido Barbujani, traduit de l’italien par Renaud Temperini, éd. Albin Michel, 272 p., 22,90 €.