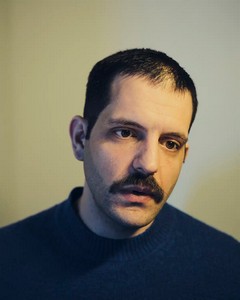

Enfant de Judée, francophone, Karim Kattan tisse des fictions ancrées en Palestine, sa terre natale. L’écrivain prend aujourd’hui la parole dans des tribunes pour dénoncer l’horreur de la situation à Gaza.

Quand j’ai pris la parole l’automne dernier, ma famille, qui vit toujours à Bethléem et dans ses environs, a eu peur. Certains m’ont dit : « Il faut que tu te taises. » » Karim Kattan ne s’est pas tu. Au lendemain de l’attaque du 7 octobre 2023, l’écrivain fut, en France, l’un des premiers intellectuels palestiniens à prendre la parole. Dès le 11 octobre, il signait dans Le Monde une tribune remarquée, dans laquelle il condamnait « l’horreur indigne » des massacres perpétrés par le Hamas et la « puissance coloniale féroce » incarnée par Israël.

« Reconnaître une horreur n’implique pas d’en minimiser une autre », expliquait le trentenaire né à Jérusalem. (...)

Parler, oui, mais pas à tort et à travers, et seulement depuis le point de vue qui est le sien. Celui d’un Palestinien, certes, mais avant tout celui d’un écrivain. Ces derniers mois, dans les colonnes de Mediapart, de Libération, d’AOC ou de l’Humanité, ce francophone issu d’une famille de la bourgeoisie catholique de Bethléem, installé en France depuis ses études supérieures, s’est ainsi employé à décortiquer la sémantique des discours, à soupeser les mots, à mettre au jour l’idéologie à l’œuvre dans le choix – jamais neutre – des termes employés pour évoquer le conflit qui déchire le Proche-Orient. (...)

Au lendemain de Noël, Karim Kattan avait, par exemple, dénoncé dans un texte au Monde l’utilisation, par Emmanuel Macron, de l’expression « chrétiens de Terre sainte » pour désigner les chrétiens palestiniens – un « abus de langage [qui] nous rend étrangers à notre terre ». (...)

à l’exception de C ce soir, sur France 5, il a refusé les sollicitations télévisuelles ces derniers mois, réservant l’essentiel de ses prises de parole à la presse écrite. « Je ne voulais pas entrer dans des débats nécessairement superficiels, où l’on m’aurait mis en porte-à-faux parce que je suis palestinien. Mais il fallait bien que quelqu’un prononce certains mots : colonisation, apartheid… » (...)

« Je n’ai pas grandi dans le même pays que mon frère et ma sœur, qui ont douze et six ans de plus que moi. Je suis né en 1989, dans un espace où nous étions déjà immobilisés, j’étais adolescent quand la construction du mur de séparation a commencé, et rien que se rendre à l’école à Jérusalem était très compliqué. Mon frère, lui, est allé régulièrement à Jaffa, à Haïfa quand il était enfant… Des endroits que, moi, je n’ai découverts que bien plus tard. » (...)

(...)