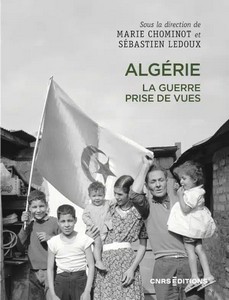

« Nous historiens et historiennes sommes aujourd’hui confrontés à de plus grandes difficultés d’accès aux sources que par le passé, qui sont pour moi le signe évident d’un retour en arrière, d’une très forte crispation de la société sur ces questions de la violence coloniale et des crimes de l’armée française, reflétant les polarisations et radicalisations idéologiques à l’oeuvre et le recul des connaissances et des analyses dépassionnées » affirme l’historienne Marie Chominot. La guerre d’Algérie, ses qualificatifs et traitements restent une question délicate, pour les historiens spécialistes de la période, c’est « une guerre menée par la France pour conserver l’Algérie, colonisée depuis 1830, une guerre menée par les Algériens pour conquérir leur indépendance » lit-on dans Algérie, la guerre prise de vues sous la direction de Marie Chominot et Sébastien Ledoux.

Dans l’ouvrage, il y a ce que les images disent de la guerre et de sa violence, mais aussi ce que leur absence dit : « Une vingtaine de chercheurs et chercheuses, spécialistes de la période, ont été invité.es pour ce livre à choisir une photographie d’archive rencontrée au gré de leur parcours de recherche. Ils avaient pour consigne d’en écrire l’histoire dans un texte relativement court, à l’écriture subjective assumée, adossée à la rigueur de la recherche scientifique ». (...)

Sébastien Ledoux (...) Grâce à cette démarche et par la variété des thèmes abordés tout au long des 20 textes-cet ouvrage est une contribution originale à l’histoire de cette guerre. (...)

Une image manque. Laquelle ? l’histoire de cette absence est également éloquente, non ?

Marie Chominot : Vous faites allusion à la série de photographies documentant une séance d’interrogatoire puis de torture, brillamment commentée par Raphaëlle Branche, mais dont n’avons pu proposer les visuels aux lecteurs dans cet ouvrage : à la place des reproductions qui ouvrent chacun des articles, une page blanche qui en a dérouté plus d’un. Prise par un journaliste aujourd’hui décédé, cette série, qui documente l’usage de la torture par l’armée française, appartenait à un reportage qui ne fut publié qu’en partie à l’époque. L’auteur en avait cependant déposé des tirages à la BNF (tout en conditionnant leur diffusion à une autorisation préalable, ce qui est tout à fait compréhensible vu la teneur des images), dans une démarche que l’on pourrait interpréter comme une volonté de témoigner malgré tout, de transmettre l’expérience traumatisante dont il avait été le témoin. Transmission entravée aujourd’hui.

Certaines photographies de cette série ne sont pourtant pas inédites : elles ont été publiées, présentées même dans une grande exposition consacrée à l’Algérie au musée de l’Armée en 2012 et plus récemment dans la série documentaire d’ARTE « En guerre(s) pour l’Algérie ». Pourtant, les ayants-droits ont cette fois-ci refusé de donner leur accord pour qu’elles soient reproduites, malgré le respect par l’auteure des règles fixées par ces derniers (...)

les violences de la conquête coloniale de l’Algérie au 19e siècle ont été étudiées (Colette Zytnicki, récemment Alain Ruscio). Il s’agit de solliciter les historien.nes pour restituer les faits de manière dépassionnée et les sortir de lectures politiques et idéologiques. Quant à la commission binationale des historiens franco-algériens suite au « rapport Stora », elle est bloquée car dépendante des relations diplomatiques franco-algériennes ce qui tend de nouveau à politiser ces questions historiques.

L’enseignement de cette histoire a en tout cas progressé et il faut s’en réjouir : à bas bruit, loin des polémiques et des projecteurs médiatiques, les enseignants transmettent à leurs élèves l’histoire coloniale et la guerre d’Algérie à partir des travaux des historien.nes.