La lenteur n’est pas un défaut de vitesse, mais bien plutôt le plus haut degré de résistance à un monde qui s’emballe et cherche à enrôler les hommes dans une course sans fin vers l’accélération.

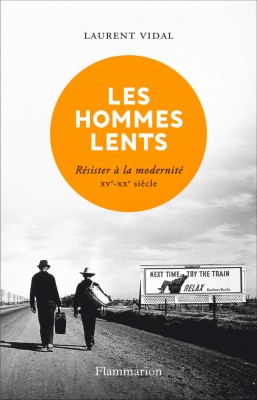

Ces laissés-pour-compte du rythme moderne, ce sont les hommes lents dont Laurent Vidal propose ici une généalogie originale et utilement illustrée. Mobilisant peintures, œuvres philosophiques et poèmes, il nous amène à voir comment la lenteur est devenue une qualité sociale discriminante, attribuée à des figures diverses du Moyen Âge à nos jours : l’ « Indien paresseux » et le Noir « indolent », l’ ouvrier « lambin », « fainéant » ou « inattentif », l’exilé contemporain, etc. L’auteur décortique alors avec soin les évolutions sémantiques de ces nombreux adjectifs gravitant autour du terme central de lent.

L’attention aux mots se retrouve d’ailleurs dans l’écriture elle-même, claire, soignée sans être prétentieuse, mais dont l’usage littéraire des analogies peut parfois poser un problème d’interprétation, nous y reviendrons. Soulignons enfin que l’essai revêt une dimension politique évidente (« faire face et front à un discours que l’on reçoit constamment, qui est le discours de l’efficacité, de la promptitude »). Il prolonge ainsi l’action de ces hommes lents qui ont su subvertir les temps modernes par les changements de rythme, en ralentissant la cadence à l’usine, expérimentant de nouvelles musiques, ou occupant les temps morts dans ces « territoires de l’attente » (p. 198) que sont les quais des villes-ports de l’Atlantique.

Une généalogie de la discrimination des lents (...)

Le pouvoir subversif des changements de rythme (...)

Et les femmes lentes ? (...)