Le 27 mars 1942, le premier convoi de juifs partait de France avec 1 112 hommes, pour moitié des détenus du camp de Drancy et pour l’autre, des détenus du camp de Compiègne. Cette date peu connue marque pourtant le départ d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre des persécutions. Après ce premier départ, 73 autres convois vont mener à la mort près de 72 000 personnes.

"On nous avait donné une miche de pain et un bout de saucisson, mais rien à boire. Et on a voyagé trois nuits et trois jours. Et quand on s’arrêtait, on réclamait à boire. On n’a jamais pu avoir de quoi boire." Dans un entretien réalisé en 2005 par l’INA, Jacques Smaer, rescapé du camp d’Auschwitz-Birkenau décédé en 2019, avait livré son témoignage sur sa déportation. "On ne savait pas où on partait. On savait qu’on partait vers l’Est parce qu’on prenait l’Est", avait-il alors raconté.

En ce 27 mars 1942, Jacques Smaer ne connaît pas encore la destination de ce sinistre voyage : le camp d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Le jeune homme alors âgé de 20 ans vient de monter dans le convoi n°1. Pour la première fois, un transport de juifs est organisé depuis la France.

Ce premier départ se situe au croisement de deux politiques menées par l’occupant allemand : celle de répression et celle de persécution. (...)

Une "externalisation de la répression" (...)

"l’Obersturmführer SSTheodor Dannecker, chef du ’service juif’ de la Gestapo et représentant d’Adolf Eichmann à Paris, souhaite accélérer la persécution des juifs en France", précise Nicolas Morzelle. En décembre 1941, la décision d’exterminer les juifs d’Europe a été prise par Adolf Hitler et formalisée en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee. Sa mise en œuvre est reculée en raison d’un manque de trains, et c’est finalement le 27 mars 1942 que ce premier convoi est établi.

À son bord, 1 112 hommes. "Le premier groupe est constitué d’hommes arrêtés lors d’une rafle menée à Paris par la police française encadrée par la Feldgendarmerie entre le 20 et le 25 août 1941. Ils sont internés à Drancy", détaille Nicolas Morzelle. "Le deuxième groupe est constitué d’hommes arrêtés lors de la rafle du 12 décembre 1941, toujours à Paris, surnommée la ’rafle des notables’. Elle doit son surnom au fait que, sur ordre du MBF [le Militärbefehlshaber in Frankreich, le commandement militaire allemand en France, NDLR] et au grand dam des autorités de Vichy, elle vise volontairement des juifs de nationalité française, appartenant majoritairement à des milieux privilégiés qui sont conduits au camp de Royallieu, à Compiègne", poursuit-il.

Le train est ainsi formé au départ de la gare du Bourget-Drancy avec 565 hommes du camp de Drancy, puis il prend la direction de Compiègne, où il est complété avec 547 hommes pris au camp de Royallieu. Il s’agit du seul convoi parti de France constitué de wagons de voyageurs de 3e classe et pas encore de wagons à bestiaux. Il arrive au camp d’Auschwitz-Birkenau, trois jours plus tard, le 30 mars, à 5 h 33 du matin. (...)

Les déportés venus de France reçoivent ainsi des numéros de matricule allant de 27 533 à 28 664. Même s’ils échappent à l’extermination à leur arrivée, leur survie reste limitée. 90 % des hommes de ce convoi meurent dans les cinq premiers mois, victimes d’épuisement, de mauvais traitements infligés par les gardiens et les kapos, de maladies, de la faim ou de sélections aléatoires selon leur état de faiblesse pour la chambre à gaz. En janvier 1945, après la libération du camp et les terribles marches de la mort, ils ne sont plus que 29 survivants, selon l’étude menée par Alexandre Doulut, Serge Klarsfeld et Sandrine Labeau. (...)

29 survivants sur 1 112 hommes

Contrairement à beaucoup d’autres convois qui suivront, tous les déportés sont alors sélectionnés pour les travaux forcés. (...)

Les déportés venus de France reçoivent ainsi des numéros de matricule allant de 27 533 à 28 664. Même s’ils échappent à l’extermination à leur arrivée, leur survie reste limitée. 90 % des hommes de ce convoi meurent dans les cinq premiers mois, victimes d’épuisement, de mauvais traitements infligés par les gardiens et les kapos, de maladies, de la faim ou de sélections aléatoires selon leur état de faiblesse pour la chambre à gaz. En janvier 1945, après la libération du camp et les terribles marches de la mort, ils ne sont plus que 29 survivants, selon l’étude menée par Alexandre Doulut, Serge Klarsfeld et Sandrine Labeau. (...)

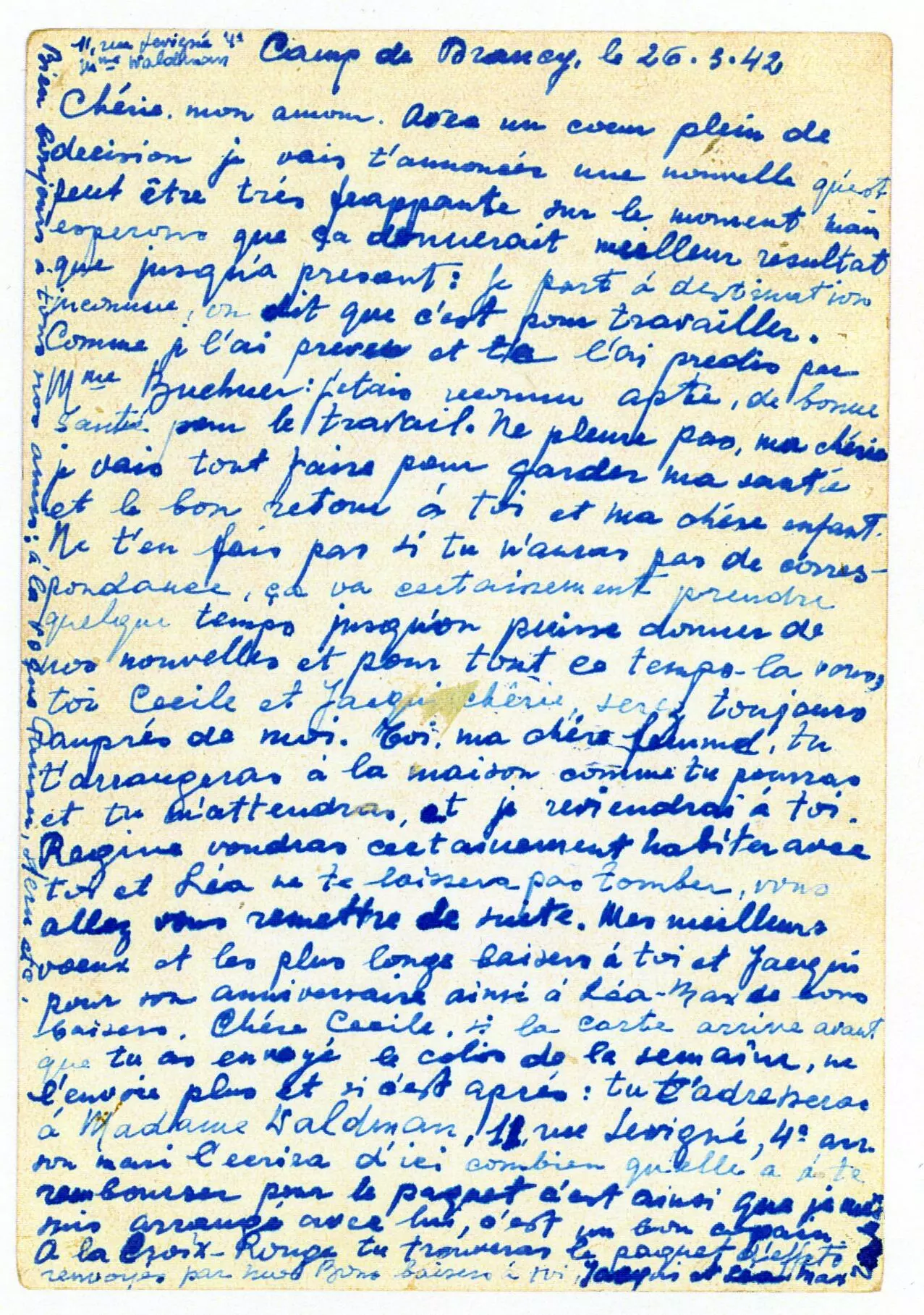

"Je pars à destination inconnue"

Pour commémorer ce convoi et les 80 ans de l’année 1942 durant laquelle 45 736 juifs sont déportés de France, soit plus de 60 % du total des juifs déportés de France au cours de la guerre, le Mémorial de la Shoah à Drancy consacre une exposition aux lettres d’internés intitulée "C’est demain que nous partons". (...)

Quatre-vingt ans plus tard, le Mémorial de la Shoah continue de collecter ces documents. "Il y a encore des trésors à mettre en lumière. (...)